Capítulo cuadragésimo séptimo

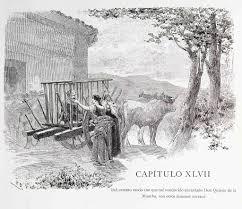

En este capítulo, se narra el traslado de don Quijote hacia su casa, dentro de una jaula. Parece una manera poco digna de trasladar a una persona. El cura y el barbero que son los que finalmente se hacen cargo de él mantienen el tono burlón, pero lo hacen también por su bien. Es la única manera posible que han pensado que podía dar resultado para llevarlo directamente hasta su casa.

En este capítulo, se narra el traslado de don Quijote hacia su casa, dentro de una jaula. Parece una manera poco digna de trasladar a una persona. El cura y el barbero que son los que finalmente se hacen cargo de él mantienen el tono burlón, pero lo hacen también por su bien. Es la única manera posible que han pensado que podía dar resultado para llevarlo directamente hasta su casa.Después de algunos momentos muy lúcidos, que don Quijote tiene en la venta, como en el momento, en el que dos viajeros quieren marcharse sin pagar y don Quijote se da cuenta de que no son caballeros, pero no sabemos como, con buenas razones, consigue que estos paguen su factura antes de marcharse.

Asimismo, en el capítulo anterior, se produce un momento de tensión entre todos los personajes, debido a todas las tramas abiertas, que habían quedado sin solucionar, y don Quijote, con un discurso lleno de cordura, convence a todas las partes para que arreglen los problemas de manera razonada y sin violencia.

La locura de don Quijote, a lo largo de toda esta primera parte, aparece siempre, cuando los hechos tienen coherencia con lo que sería el modelo de un libro de caballerías. Si el suceso no se identifica con este modelo, don Quijote mantiene su cordura. Por este motivo, piensa que puede ser posible la profecía del mago que le promete esponsales con Dulcinea y una vida en familia con hijos. Lo único que le hace dudar del encantamiento es el hecho de que ningún otro caballero fuera trasladado por encantamiento de esa manera.

“Cuando don Quijote se vio de aquella manera enjaulado y encima del carro, dijo:

–Muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes, pero jamás he leído, ni visto, ni oído, que a los caballeros encantados los lleven desta manera y con el espacio que prometen estos perezosos y tardíos animales; porque siempre los suelen llevar por los aires, con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y escura nube, o en algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia semejante; pero que me lleven a mí agora sobre un carro de bueyes, ¡vive Dios que me pone en confusión! Pero quizá la caballería y los encantos destos nuestros tiempos deben de seguir otro camino que siguieron los antiguos.”

Por si finalmente, don Quijote cambia de opinión, don Fernando, Cardenio y Sancho agilizan todo lo que pueden los preparativos de la marcha y en el último momento, la ventera, su hija y Maritornes salieron a despedirse, como si de damas del castillo se tratara y lloraron la marcha de don Quijote y el encantamiento, pero este responde:

“–No lloréis, mis buenas señoras, que todas estas desdichas son anexas a los que profesan lo que yo profeso, y si estas calamidades no me acontecieran no me tuviera yo por famoso caballero andante; porque a los caballeros de poco nombre y fama nunca les suceden semejantes casos, porque no hay en el mundo quien se acuerde dellos. A los valerosos sí, que tienen envidiosos de su virtud y valentía a muchos príncipes y a muchos otros caballeros, que procuran por malas vías destruir a los buenos.”

Por otra parte, el resto de los personajes también se despiden, prometiendo dar cuenta de sus destinos. En ese momento, llega el ventero y ofrece al cura unos papeles, diciéndole que los había encontrado en la misma manera que la Novela del curioso impertinente. El ventero no sabía leer, así que el cura tomo los papeles que llevaban el título de Novela de Rinconete y Cortadillo.

Como tantas otras veces Cervantes hace un ejercicio de metaliteratura y además, de la aparición dentro del Quijote de títulos de otras obras suyas, que los personajes comentan. Asimismo, encontramos la crítica hacia otras obras.

Cuando ya están en marcha, el grupo que había salido de la venta con don Quijote se encuentran con seis o siete hombres que venían a caballo. Uno de ellos resultó ser canónigo de Toledo y el resto eran sus acompañantes. El canónigo se sorprende de ver así a don Quijote y piensa que es un delincuente, más aun porque iba acompañado de los cuadrilleros de la Santa Hermandad que llevaban su insignia.

El cura se adelanta al grupo y lleva con él al canónigo para explicarle la situación. Estos charlan animadamente sobre la locura de don Quijote y la literatura. El canónigo tiene una postura muy crítica hacia las novelas de caballerías, pero aunque es crítico, también dice que ha leído el principio de casi todas.

“–Verdaderamente, señor cura, yo hallo por mi cuenta que que son perjudiciales en la república estos que llaman libros de caballerías. Y aunque he leído, llevado de un ocioso y falso gusto, casi el principio de todos los más que hay impresos, jamás me he podido acomodar a leer ninguno del principio al cabo, porque me parece que, cuál más, cuál menos, todos ellos son una mesma cosa, y no tiene mas éste que aquél, ni estotro que el otro. Y según a mí me parece, este género de escritura y composición cae debajo de aquel de las fábulas que llaman milesias, que son cuentos disparatados, que atienden solamente a deleitar, y no a enseñar, al contrario de lo que hacen las fábulas apólogas, que deleitan y enseñan juntamente”

El cura escucha al canónigo atentamente y está de acuerdo con él, viendo que era un hombre sensato, le cuenta como habían censurado la biblioteca de don Quijote.

“y así, le dijo que, por ser él de su mesma opinión, y tener ojeriza a los libros de caballerías, había quemado todos los de don Quijote, que eran muchos, Y contóle el escrutinio que dellos había hecho , y los que había condenado al fuego y dejado con vida, de que no poco se rió el canónigo”

El canónigo se muestra contrario a estos libros no sólo por el mal que pueden producir, sino por su mala escritura. Dice que tiene una factura descuidada tanto en su escritura como en su composición. Además, habla de su falta de verosimilitud, por estar sus historias tan apartadas de la realidad. Asimismo, el canónigo quiere sentar las bases de las pautas que debe seguir toda obra novelesca. Cervantes habla, aquí, por boca del canónigo y dice que en la virtud de la obra novelesca “tanto la mentira es mejor cuanto más parece verdadera”

Tesis que Cervantes desarrollara en su “Viaje al Parnaso”.

Como ve el lector, finalmente, queda clara la crítica al género de las novelas de caballerías. Además, este es uno de los temas principales del libro.

Capítulo cuadragésimo octavo

Como el título del capítulo anuncia, aquí se continúa la crítica a los libros de caballerías.

“Donde prosigue el canónigo la materia de los libros de caballerías, con otras cosas dignas de su ingenio.”

El canónigo admite tener escritas más de cien páginas de un libro de este género, pero no quiere continuarlo por tratarse de un libro que sería más leído por el vulgo que por los sabios y no parece estar interesado en ello.

A continuación, aprovecha el mismo discurso para comparar los libros de caballerías con las comedias del momento, que según dice también son seguidas con éxito por el populacho.

“Si éstas que ahora se usan, así las imaginadas como las de historia, todas o las más son conocidos disparates y cosas que no llevan pies ni cabeza, y, con todo eso, el vulgo las oye con gusto y las tiene y las aprueba, por buenas, estando tan lejos de serlo, y los autores que las componen y los actores que las representan dicen que así han de ser, porque así las quiere el vulgo, y no de otra manera, y que las que llevan traza y siguen la fábula como el arte pide no sirven sino para cuatro discretos que las entienden, y todos los demás se quedan ayunos de entender su artificio, y que a ellos les está mejor ganar de comer con los muchos, que no opinión con los pocos, de este modo vendrá a ser mi libro, al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, y vendré a ser el sastre del cantillo. Y aunque algunas veces he procurado persuadir a los actores que se engañan en tener la opinión que tienen, y que más gente atraerá y más fama cobrarán representando comedias que sigan el arte que no con las disparatadas, ya están tan asidos e incorporados en su parecer, que no hay razón ni evidencia que de él los saque”

Cervantes hace una crítica sobre la comedia de la época y aprovecha para criticar entre otros a Lope de Vega y dice que la culpa no la tiene el público, que ve lo que le dan. Si al público se le ofrece algo de calidad, lo verá y además, mejorará su formación. Si al público se le dan cosas sin calidad, embrutecido se quedará.

“Así que no está la falta en el vulgo, que pide disparates, sino en aquéllos que no saben representar otra cosa. Si, que no fué disparate La ingratitud vengada, ni le tuvo La Numancia, ni se la halló en la de El mercader amante, ni menos en La enemiga favorable ni en otras algunas compuestas, para fama y renombre suyo y para ganancia de los que las han representado”

En resumen, aquí se muestra la postura de Cervantes ante la literatura de la época. Por un lado defiende el género narrativo en prosa, propio de los libros de caballerías españoles, sabiendo que no siguen la idea aristotélica de la narración. Por otra parte, defiende a ultranza la comedia renacentista frente a la tragicomedia de Lope de Vega, que se toma unas libertades en cuanto a la forma.

El canónigo expresa exactamente la idea de Cervantes, en cuanto a como debería de ser el género teatral. El canónigo habla de la obra Numancia de Cervantes como modelo de tragedia que sigue las normas, y que además gusta a todos.

El cura propone que deberían existir unos censores que cuidaran lo que se puede y no representar en público.

Para terminar el capítulo, todos deciden descansar. En ese momento Sancho aprovechará para acercarse a don Quijote e intentar convencerle de que no está encantado, pero esto será casi imposible. Don Quijote tendrá respuestas para todo.

En este capítulo, Sancho sigue con su idea de convencer a don Quijote de que el asunto del encantamiento es falso.

Le pone el ejemplo de otros caballeros encantados y le dice que durante el encantamiento ninguno tenía necesidad de comer, beber u otras necesidades, pero don Quijote comía, bebía y tenía otras necesidades.

A pesar de las razones de Sancho, don Quijote prefiere pensar que el suyo es un nuevo modo de encantamiento.

Al principio del capítulo, en el diálogo entre escudero y caballero, el lector puede observar que se ha producido la quijotización de Sancho, que habla a don Quijote como si realmente fuera un caballero y don Quijote empieza a sanchificarse porque da algunas pinceladas de realidad a su conversación.

El diálogo es uno de los recursos imprescindibles del Quijote, no podría existir la obra sin el diálogo constante entre escudero y caballero.

Como escribe Avalle-Arce:

“Una de las tantas maravillas que encierra el Quijote es la perfecta relación entre diálogo y narración”

“Con una extraordinaria adaptación y aplicación del método socrático […] en forma dialéctica el escudero obliga en esta ocasión al caballero a admitir que no va encantado”

El diálogo se ha utilizado como recurso en distintas obras clásicas como por ejemplo en los diálogos de Platón.

El cura y el canónigo van a dejar salir a don Quijote de la jaula, con la promesa de caballero de no apartarse de aquel lugar. Cuando don Quijote se ve en libertad, lo primero que hace es hablar con Rocinante y con esas palabras el canónigo queda convencido de su locura.

“–Aún espero en Dios y en su bendita Madre, flor y espejo de los caballos, que presto nos hemos de ver los dos cual deseamos: tú, con tu señor a cuestas, y yo, encima de ti, ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo”

El canónigo, que no puede dar crédito a la locura de don Quijote, le insta a que vuelva a la razón y se de cuenta de que todo aquello no puede ser cierto: es una cuestión de recuperar la dignidad.

“¡Ea, señor don Quijote, dúelase de sí mismo, y redúzgase al gremio de la discreción, y sepa usar de la mucha que el cielo fue servido de darle, empleando el felicísimo talento de su ingenio en otra lectura que redunde en aprovechamiento de su conciencia y en aumento de su honra! Y si todavía, llevado de su natural inclinación, quisiere leer libros de hazañas y de caballerías, lea en la Sacra Escritura el de los Jueces; que allí hallará verdades grandiosas y hechos tan verdaderos como valientes.”

A continuación, el canónigo intenta hacerle a don Quijote la reflexión de que la culpa de su trastorno la tiene la lectura de libros de caballerías, que le han hecho perder la razón. Además, añade que estos libros no dicen más que mentiras y que sería mucho mejor que leyera libros de héroes históricos, cuyas hazañas sí son verdaderas y se ajustan a la realidad.

El fragmento está lleno de ironía. Al hablar con tanto conocimiento de los libros de caballerías, se ve claro que el canónigo había disfrutado ampliamente de su lectura. Además, le recomienda leer libros de héroes auténticos que se ajusten a la realidad y cita algunos que de ninguna manera se ajustan a esta.

Después de escuchar las recomendaciones del canónigo, don Quijote hace un discurso en defensa de los libros de caballerías.

En su discurso don Quijote hace una larga lista de héroes y hechos heroicos, que muchos de ellos son ciertos y otros pertenecen a leyendas e historias fabulosas.

Ahí, es donde reside la confusión. Don Quijote no sabe distinguir la historia real de las historias fabulosa. Todas se mezclan entre sí.

El canónigo también cita como verdadero al héroe Bernardo del Carpio que, aunque hasta el siglo XVIII se pensó que había existido, ahora sabemos que es un personaje de ficción.

El canónigo intenta que don Quijote distinga entre realidad y ficción.

“–No puedo yo negar, señor don Quijote, que no sea verdad algo de lo que vuestra merced ha dicho, especialmente en lo que toca a los caballeros andantes españoles; y asimesmo quiero conceder que hubo doce Pares de Francia; pero no quiero creer que hicieron todas aquellas cosas que el arzobispo Turpin dellos escribe; porque la verdad dello es que fueron caballeros escogidos por los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor, en calidad y en valentía; a lo menos, si no lo eran, era razón que lo fuesen, y era como una religión de las que ahora se usan de Santiago o de Calatrava, que se presupone que los que la profesan han de ser, o deben ser, caballeros valerosos, valientes y bien nacidos; […] –Todo puede ser –respondió el canónigo–, pero por las órdenes que recebí que no me acuerdo haberla visto. Mas puesto que conceda que está allí, no por eso me obligo a creer las historias de tantos Amadises, ni las de tanta turbamulta de caballeros como por ahí nos cuentan, no es razón que un hombre como vuestra merced, tan honrado y de tan buenas partes, y dotado de tan buen entendimiento se dé a entender que son verdaderas tantas y tan extrañas locuras como las que están escritas en los disparatados libros de caballerías.”

En este fragmento se habla de las ordenes de Santiago y de Calatrava. Estas son ordenes militares y religiosas fundadas en el siglo XII, como también es la de Alcántara, que la cita posteriormente.

Capítulo quincuagésimo

Estamos llegando al final de la primera parte, y aunque Cervantes ha ido cerrando las tramas que estaban abiertas, comienza a insinuar también algunas historias que quedaran en suspenso, para que el lector se sienta atraído para seguir leyendo la segunda parte, que aparecerá en 1615.

El capítulo se desarrolla, en gran parte, con un diálogo entre don Quijote y el canónigo. Estos discuten sobre la veracidad o falsedad de las historias y los héroes que aparecen en los libros de caballerías.

El canónigo intenta que don Quijote entienda que no todas las historias que se cuentan, y menos en este género de los libros de caballerías, son verdad.

Pero el canónigo no consigue nada. Don Quijote responde con gran elocuencia y con su fantasía. Este diálogo entre el canónigo y don Quijote no consigue nada nuevo: no hay solución.

Existe también una discusión estilística, donde don Quijote no aparece solo como lector de novelas de caballerías, sino también como escritor.

Don Quijote no solo hace un alegato, en cuanto a la veracidad de los libros de caballerías, sino argumenta que curan la melancolía y hacen disfrutar, por su cuidada estética

“Aquí descubre un arroyuelo, cuyas frescas aguas, que líquidos cristales parecen, corren sobre menudas arenas y blancas pedrezuelas, que oro cernido y puras perlas semejan; acuyá vee una artificiosa fuente de jaspe variado y de liso mármol compuesta; acá vee otra a lo brutesco adornada, adonde las menudas conchas de las almejas con las torcidas casas blancas y amarillas del caracol, puestas con orden desordenada, mezclados entre ellas pedazos de cristal luciente y de contrahechas esmeraldas, hacen una variada labor, de manera que el arte, imitando a la naturaleza, parece que allí la vence. Acullá de improviso se le descubre un fuerte castillo o vistoso alcázar, cuyas murallas son de macizo oro, las almenas de diamantes, las puertas de jacintos, finalmente, él es de tan admirable compostura, que con ser la materia de que está formado no menos que de diamantes, de carbuncos, de rubíes, de perlas, de oro y de esmeraldas, es de más estimación su hechura.”

A continuación, el lector encuentra una ironía muy cervantina. Después, de narrar don Quijote toda una historia de maravillas delicadas le pone al héroe, que se atrevió a lanzarse a las aguas bullentes del lago, un mondadientes en la boca después de comer.

“¿Y, después de la comida acabada y las mesas alzadas, quedarse el caballero recostado sobre la silla, y quizá mondándose los dientes, como es costumbre, entrar a deshora por la puesta de la sala otra mucho mas hermosa doncella que ninguna de las primera, y sentarse al lado del caballero, y comenzar a darle cuenta de qué castillo es aquél, y de cómo ella está encantada en él, con otras cosas que suspenden al caballero admiran a los leyentes que van leyendo su historia?”

También, en este capítulo, queda nuevamente constancia de la quijotización de Sancho

“–Trabaje vuestra merced, señor don Quijote, en darme ese condado tan prometido de vuestra merced, como de mí esperado, que yo le prometo que no me falte a mí habilidad para gobernarle; y cuando me faltare, yo he oído decir que hay hombres en el mundo que toman en arrendamiento los estados de los señores, y les dan un tanto cada año, y ellos se tienen cuidado del gobierno, y el señor se está a pierna tendida, gozando de la renta que le dan sin curarse de otra cosa; y así haré yo, y no repararé en tanto más cuanto, sino que luego me desistiré de todo, y me gozaré mi renta como un duque, y allá se lo hayan”

Un nuevo personaje se anuncia, sirviéndose Cervantes de un recurso utilizado en numerosas ocasiones: oímos primero una voz o un ruido y después descubrimos al personaje.

“Y estando comiendo, a deshora oyeron un recio estruendo y un son de esquila, que por entre unas zarazas y espesas matas que allí junto estaban sonaba, y al mesmo instante vieron salir de entre aquellas malezas una hermosa cabra, toda la piel manchada de negro, blanco y pardo. Tras ella venía un cabreo dándole voces, y diciéndole palabras a su uso, para que se detuviese, o al rebaño volviese.”

Interrumpe la relajada comida de los que estaban sentados en la hierba un cabrero que va persiguiendo una cabra.

Esta aparición sirve para disponer al lector a leer la historia que va a contar el cabrero. Los allí presentes se prestan, con gusto, a escuchar esta historia.

Cervantes termina el capítulo, también, con el recurso numerosas veces utilizado de enlazar un capítulo con otro dejando la historia con dos puntos para ser comenzada en al capítulo siguiente.

“Parece que lo entendió la cabra, porque en sentándose su dueño, se tendió ella junto a él con mucho sosiego, y mirándole al rostro daba a entender que estaba atenta a lo que el cabrero iba diciendo; el cual comenzó su historia desta manera:”

Capítulo quincuagésimo primero

En este capítulo, el cabrero comienza a contar su historia. Esta historia, a diferencia de las otras que están insertadas en la trama principal, comienza de una manera casi precipitada. Cervantes no da al lector ningún dato antecedente. Así como otras historias se entrelazaban con la trama principal de una manera paulatina y suave, lo que le daba naturalidad al proceso, en este caso la historia comienza de manera casi repentina y corta las disertaciones filosóficas entre don Quijote y el canónigo sobre los cánones de la literatura y sobre la verdad y la realidad de los textos literarios.

En este caso ha sido un cabrero que corría detrás de una de sus cabras para que volviera al rebaño, el que ha interrumpido la conversación y se presta a contar una historia que todos van a escuchar gustosamente.

La historia tiene otra peculiaridad y es su brevedad. El resto de cuentos insertados en la trama del Quijote se desarrollan a lo largo de varios capítulos. En este caso, realmente, la historia se resuelve en uno solo. Al final del capítulo cincuenta, anuncia la historia, y en el cincuenta y uno la cuenta, la termina y la soluciona al principio del cincuenta y dos, pero ya no es propiamente la historia, sino otras consideraciones que se hacen de la misma.

El cuento trata de la hermosa Leandra, sus enamorados y la mala cabeza que tuvo ella marchándose con quien no debía.

Eugenio, el cabrero y Anselmo, pastor de ovejas eran los dos pretendientes que tenía Leandra y que eran del gusto de su padre. Entre los dos que al padre le parecieron correctos por ser limpios de sangre, dio a su hija la libertad de escoger. Pero Leandra prefirió marcharse con el hijo de un labrador que, después de una larga ausencia como soldado, volvió al pueblo fanfarrón, bien vestido y con muchos aires de grandeza. Leandra se vio deslumbrada por su colorido y creyó todo lo que él le contó. La desgracia fue que, en cuanto comenzaron su viaje, él la desvalijó y la abandonó en una cueva, aunque afortunadamente para el padre, Leandra conservaba su virginidad.

La expresión “limpios de sangre” se refiere a que su sangre no estaba mezclada con sangre judía ni morisca, sino que eran descendientes de cristianos viejos. Hay que tener en cuenta, que hacía solamente un poco más de cien años que había caído el último estado musulmán de la península Ibérica, en 1492 el Reino nazarí de Granada, y quedaban en España muchos descendientes de moriscos y también de judíos.

Leandra fue encerrada en un convento. Los jóvenes que la habían pretendido, quedaron desolados y la mayoría se convirtieron en pastores de cabras y ovejas. Estos se fueron a un paraje idílico, bucólico, un valle que quedó convertido en una Arcadia.

“A imitación nuestra, otros muchos de los pretendientes de Leandra se han venido a estos ásperos montes usando el mismo ejercicio nuestro, y son tantos, que parece que este sitio se ha convertido en la pastoral Arcadia, según está colmo de pastores y de apriscos, y no hay parte en él donde no se oiga el nombre de la hermosa Leandra.”

Lo que comienza siendo una novela de corte Italiano con unas familias bien acomodadas, en un mismo pueblo y una hermosa dama con muchos pretendientes, termina siendo una novela pastoril, donde unos pastores lloran su amor y además con un lenguaje que no es propio de pastores por su registro culto.

“Tres leguas deste valle está una aldea que, aunque pequeña, es de las más ricas que hay en todos estos contornos, en la cual había un labrador muy honrado, y tanto, que aunque es anexo al ser rico el ser honrado, más lo era él por la virtud que tenía que por la riqueza que alcanzaba…”

Anselmo llora la ausencia de Leandra y Eugenio habla de la mala cabeza de las mujeres.

En este fragmente del capítulo se hacen las únicas consideraciones machistas de toda la obra que en muchos casos llama la atención por la libertad y consideración que concede a la mujer.

“El mismo día que pareció Leandra la desapareció su padre de nuestros ojos, y la llevó a encerrar en un monasterio de una villa que está aquí cerca, esperando que el tiempo gaste alguna parte de la mala opinión en que su hija se puso. Los pocos años de Leandra sirvieron de disculpa de su culpa, a lo menos con aquellos que no les iba algún interés en que ella fuese mala o buena; pero los que conocían su discreción y mucho entendimiento no atribuyeron a ignorancia su pecado, sino a su desenvoltura y a la natural inclinación de las mujeres, que, por la mayor parte suele ser destinada y mal compuesta.”

Eugenio hace un paralelismo entre la conducta caprichosa de su cabra, que es hembra y de las mujeres.

“Yo sigo otro camino más fácil, y a mi parecer el más acertado, que es decir mal de la ligereza de las mujeres, de su inconstancia, de su doble trato, de sus promesas muertas, de su fe rompida, y, finalmente, del poco discurso que tienen en saber colocar sus pensamientos e intenciones que tienen. Y ésta fue la ocasión, señores, de las palabras y razones que dije a esta cabra cuando aquí llegué; que por ser hembra la tengo en poco, aunque es la mejor de todo mi apero.”

El final de la historia queda en el aire y no sabemos que sucede finalmente con Leandra, ni lo que sucede con Anselmo y Eugenio.

Este cuento podría parecer paralelo al de Marcela y Grisóstomo, pero no lo es. En el anterior relato pastoril, Marcela rechaza a Grisóstomo porque ella no está enamorada. Es un canto a la libertad de la mujer que elige no casarse con Grisóstomo por que no lo quiere.

Leandra es un caso muy distinto, es una mujer caprichosa que se deja deslumbras por los aires de grandeza y el oropel de Vicente de la Rosa y que finalmente se verá engañada por este.

Capítulo quincuagésimo segundo

En este capítulo, es el final de la primera parte de don Quijote publicada en 1605.

Cervantes deja algunos cabos sueltos que quedan en suspenso a la espera de una posible segunda parte.

En la primera parte del capítulo, se realizan unas consideraciones a la historia de Leandra contada por el cabrero, Eugenio, en el capítulo anterior.

El cuento que narra Eugenio, podríamos clasificarlo como pastoril y tiene una de las características principales de este genero: El lenguaje de los pastores no se ajusta a su condición, al ser mucho más culto de lo esperado.

“General gusto causó el cuento del cabrero a todos los que escuchado le habían; especialmente le recibió el canónigo, que con extraña curiosidad notó la manera con que le había contado, tan lejos de parecer rústico cabrero cuan cerca de mostrarse discreto cortesano; y así, dijo que había dicho muy bien el cura en decir que los montes criaban letrados.”

A continuación, don Quijote le hace a Eugenio un ofrecimiento que este acoge con asombro, especialmente por su aspecto y su forma de hablar.

Don Quijote vuelve a mostrarse como un caballero.

“–Por cierto, hermano cabrero, que si yo me hallara posibilitado de poder comenzar alguna aventura, que luego luego me pusiera en camino porque vos la tuviérades buena; que yo sacara del monesterio donde, sin duda alguna, debe de estar contra su voluntad, a Leandra, a pesar de la abadesa y de cuantos quisieran estorbarlo, y os la pusiera en vuestras manos, para que hiciérades della a toda vuestra voluntad y talante, guardando, pero, las leyes de la caballería, que mandan que a ninguna doncella se le sea fecho desaguisado alguno; aunque yo espero en Dios Nuestro Señor que no ha de poder tanto la fuerza de un encantador malicioso, que no pueda más la de otro encantador mejor intencionado, y para entonces os prometo mi favor y ayuda, como me obliga mi profesión, que no es otra si no es favorecer a los desvalidos y menesterosos.”

El cabrero se siente incomodado y se lanza contra don Quijote. Estos se enzarzan en una pelea a la que, finalmente, pondrá fin el sonido de una trompeta.

Se trata del sonido de la trompeta que llevan unos diciplinantes que van en procesión con una imagen de la Virgen a la que imploran para que llueva.

Don Quijote se siente aludido por aquella situación, que no está interpretándola con realidad, sino con su imaginación de caballero. Don Quijote interpreta que la Virgen es una señora en apuros a la que se la están llevando unos enmascarados. Arremeterá contra este grupo y al final saldrá abatido de tal forma que Sancho piensa que su señor está muerto.

“–Agora, valerosa compañía, veredes cuánto importa que haya en el mundo caballeros que profesen la orden de la andante caballería; agora digo que veredes, en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva, si se han de estimar los caballeros andantes.

Y en diciendo esto, apretó los muslos a rocinante, porque espuelas no las tenía, y a todo galope, porque carrera tirada no se lee en toda esta verdadera historia que jamás la diese Rocinante, se fue a encontrar con los diciplinantes, bien que fueran el cura y el canónigo y el barbero a detenelle; mas no les fue posible, ni menos le detuvieron las voces que Sancho le daba…”

Mientras que los demás se divierten con la situación, Sancho sufre por su señor.

Sancho está tan agobiado que no se da cuenta de lo que dice y Cervantes para aumentar la comicidad del momento pone en boca de Sancho:

“¡Oh humilde con los soberbios y arrogante con los humildes”

En este fragmento, el único que llora la desgracia de don Quijote es su fiel amigo Sancho. A Sancho no le divierte la pelea entre el cabrero y don Quijote y mucho menos el problema con los diciplinantes, que además casi termina en desgracia.

“–¿Adónde va, señor don Quijote? ¿Qué demonios lleva en el pecho, que le incitan a ir contra nuestra fe católica? Advierta, mal haya yo, que aquélla es procesión de diciplinantes, y que aquella señora que llevan sobre la peana es la imagen benditísima de la Virgen sin mancilla; mire, señor, lo que hace, que por esta vez se puede decir que no es lo que sabe.

Fatigóse en vano Sancho, porque su amo iba tan puesto en llegar a los ensabanados y en librar a la señora enlutada que no oyó palabra; y aunque la oyera, no volviera, si el rey se lo mandara.”

Cuando el grupo que iba con don Quijote se acerca al lugar del suceso, los dos curas, tanto el que iba con los diciplinantes como el que iba en el grupo de don Quijote, se reconocen y se explican mutuamente la situación. Tanto. por una parte, la locura de don Quijote, como por otra, el motivo de la procesión. Y finalmente, todo queda en paz.

Don Quijote en su jaula. Sancho junto con el cura y el barbero seguirán su camino. Los cuadrilleros y el canónigo se despedirán y los diciplinantes y el cura de aquella aldea volverán por donde vinieron.

Al llegar don Quijote y Sancho a su casa, la sobrina y el ama de este, saldrán a recibirles. A Sancho le espera su mujer, que en este momento la llaman Juana, pero que en la segunda parte se llamará Teresa.

Hay un diálogo entre Juana Panza y Sancho. Juana queda asombrada de la forma de hablar de su marido.

“–dijo Panza–, y por agora estad contenta, que siendo dios servido de que otra vez salgamos en viaje a buscar aventura, vos me veréis presto conde, o gobernador de una ínsula, y no de las de por aquí, sino la mejor que pueda hallarse.

–Quiéralo así el cielo, marido mío; que bien lo habemos menester. Mas decidme: ¿Qué es eso de ínsulas, que no lo entiendo?

–No es la miel para la boca del asno –respondió Sancho–; a su tiempo lo verás, mujer y aun te admirarás de oírte llamar señoría de todos tus vasallos.

–¿Qué es lo que decís, Sancho, de señorías, ínsulas y vasallos? –respondió Jana Panza, [..] –No te acucies, Juana, por saber todo esto tan apriesa; basta que te digo verdad, y cose la boca.”

Finalmente, aparecerá en primer plano don Quijote, totalmente desorientado y tendido en su cama y el cura pidiendo al ama y a la sobrina que tengan cuidado con él y no le permitan volver a salir de viaje, una vez más.

Al final del capítulo, reaparece Cervantes, que dice que no ha encontrado ningún manuscrito auténtico con la tercera salida de don Quijote, aunque sí aparece en las memorias de la Mancha. Donde se narrará como don Quijote volvió a salir de viaje camino de Zaragoza.

Los últimos poemas que cierran la primera parte de la novela

Los poemas que cierran esta primera parte son burlescos. Sitúan una academia en Argamasilla con académicos

“el Monicongo, académico de la Argamasilla, a la sepultura de don Quijote”

“Del Paniaguado, académico de Argamasilla”

“Del Caprichoso, discretísimo académico de la Argamasilla, en loor de Rocinante, caballo de don Quijote de la Mancha.”

“Del Burlador, académico argamasillesco, a Sancho Panza”

“Del Cachidiablo, académico de la Argamasilla, en la sepultura de don Quijote”

“Del Tiquitoc, académico de la Argamasilla, en la sepultura de Dulcinea del Toboso”

Además, de tono burlesco, estos poemas tienen tono fantástico. No hay más que fijarse en los nombres de los académicos.

Se utiliza también el nombre se Sierra Negra por el de sierra Morena y en el mismo tono, se habla de Aranjuez, lugar en el que don Quijote jamás dijo que hubiera estado.

Estos poemas son epitafios, que pueden indicar el final de la novela, pero que en cuanto a los personajes no son adecuados porque ninguno de ellos fallece al terminar esta primera parte de la obra. Esto indica, que es probable, que Cervantes no tuviera en ese momento la intención clara de escribir una segunda parte.

Como dice Adrienne L. Martín:

“Al final de I, 52 el autor de la historia de don Quijote cuenta cómo el fin del héroe se narra en ciertos pergaminos contenidos en una caja de plomo que se había hallado en los cimientos derribados de una antigua ermita. Ya se ha indicado cómo Cervantes parodia aquí el extravagante descubrimiento de los apócrifos del Sacromonte unos quince años antes. Crea además un ambiente misterioso y exótico característico de los libros de caballerías, junto con una nota de engaño humorístico”

“Los absurdos epitafios satirizan la poesía de túmulo que se estilaba en la época y, sobre todo, la institución de la academia literaria española. Las sesiones académicas concluían con el vejamen, una composición burlesca en la cual se insultaba descaradamente a los miembros, con el propósito de hacer reír. En este caso, los ridículos académicos de la Argamasilla son vejadores que injurian impunemente a don Quijote y sus amigos. Mientras los versos preliminares se servían de la sátira para elogiar irónicamente a don Quijote y sus compañeros, los epitafios son abiertamente insultantes.”

“En última instancia, los epitafios son ejemplos perfectos de la poesía de ínfima categoría que puede esperarse de una academia radicada en la Argamasilla (de argamasa, con sus connotaciones de dureza, inflexibilidad e ignorancia) manchega. La primera parte de la novela termina, entonces, con otra burla manchega que pone en ridículo la noción de la Mancha como espacio académico y caballeresco.